الأستاذ / إبراهيم رمضان

الملخص التنفيذي

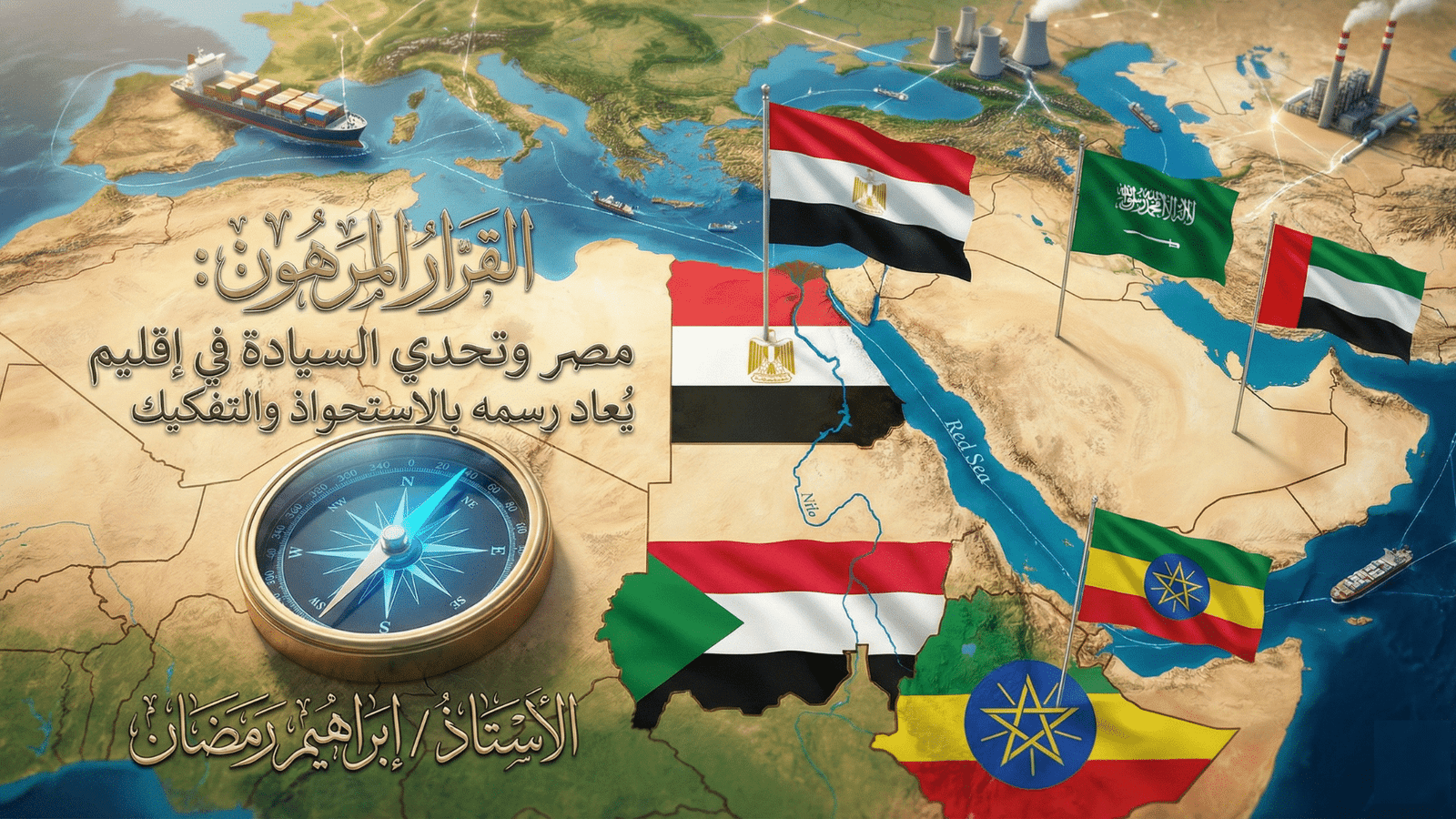

تشهد البيئة الإقليمية العربية تحولًا بنيوياً عميقاً في أنماط إدارة الصراع والنفوذ، يتمثل في الانتقال من صراعات تقليدية بين دول ذات سيادة واضحة إلى صراع محوري بين نموذج الدولة المركزية ذات السيادة والمؤسسات، ونموذج تفكيك الكيانات الوطنية عبر توظيف القوى المحلية المسلحة والكيانات الوكيلة، والسيطرة على العقد الجغرافية الحيوية، واستثمار أدوات التمويل والاستحواذ.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أن الموقع الاستراتيجي لمصر بات في قلب هذا الاشتباك البنيوي، وأن سياسة التموضع الرمادي التي اعتمدتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها آلية لتخفيف الكلفة وتوسيع هامش المناورة، لم تعد قادرة على حماية المصالح الحيوية للدولة المصرية، بل تحولت تدريجياً إلى عبء استراتيجي في لحظة إقليمية تتآكل فيها المساحات الوسطية وتتقدم استراتيجيات الحسم غير المباشر وإعادة هندسة موازين القوة.

تحلل الدراسة كيف أسهمت الضغوط الاقتصادية الداخلية، وتداخل المصالح مع حلفاء إقليميين فاعلين وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة في تقييد القرار السيادي المصري، وما ترتب على ذلك من تآكل العمق الاستراتيجي لمصر في السودان، والبحر الأحمر، وملف مياه النيل، في سياق تنافس متصاعد بين مشروع إقليمي يقوم على إعادة بناء مركز الدولة، ومشروع آخر يوظف التفكيك والعقد الجغرافية ورأس المال لإنتاج نفوذ غير سيادي.وتخلص الدراسة إلى أن مصر تقف أمام اختبار وجودي يتجاوز توصيف المخاطر إلى إعادة تعريف دورها ومكانتها في إقليم يُعاد تشكيله على أسس ما بعد الدولة، وأن الخروج من مأزق التآكل الاستراتيجي يقتضي الانتقال من إدارة الأزمات وردود الفعل إلى صياغة استراتيجية استباقية تعيد تعريف الأمن القومي، وتستعيد المبادرة، وتفصل نسبياً بين الحاجة الاقتصادية واستقلال القرار السيادي.

التحول البنيوي في بنية الصراع الإقليمي

لم يعد الإقليم العربي ساحة لصراعات تقليدية بين دول ذات سيادة وحدود معترف بها، بل غدا مسرحاً لتفاعلات مركبة تقوم على شبكات مصالح عابرة للحدود، وفواعل مسلحة غير دولية، واستثمارات ذات طابع سياسي تُستخدم بوصفها أدوات لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية، أكثر مما هي أدوات للتنمية أو التعاون الاقتصادي. ويتزايد حضور أنماط الصراع في المناطق الرمادية، حيث تُدار المنافسات عبر وسائل غير مباشرة تقع بين حالتي السلم والحرب، باستخدام أدوات اقتصادية وأمنية وإعلامية بدل المواجهة العسكرية المباشرة.

في هذا السياق لا يشكل التحول البنيوي مجرد إطار خارجي محايد بالنسبة لمصر، بل يمس جوهر أمنها القومي من منابع النيل في الجنوب، إلى قناة السويس في الشمال الشرقي، مروراً بعمقها السوداني والبحري في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث تتقاطع مشاريع إعادة رسم النفوذ الدولي والإقليمي مع خطوط تماس المصالح المصرية الحيوية.

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن سياسة التموضع الرمادي التي تبنتها القاهرة في مرحلة سابقة بهدف الموازنة بين متطلبات البقاء وتكاليف المواجهة، لم تعد قابلة للاستدامة في بيئة إقليمية تتجه نحو الحسم وتضيق فيها مناطق الوسط لصالح اصطفافات حادة ونماذج متعارضة لإدارة الإقليم. وعليه تجد الدولة المصرية نفسها أمام خيار استراتيجي حاسم يتمثل في ضرورة استعادة المبادرة وصياغة دور فاعل في إعادة ترتيب الإقليم، لتجنب القبول بتراجع تدريجي لدورها التاريخي وتحولها إلى طرف متلقٍ لنتائج صراعات تُدار خارج حدودها.

أزمة التموضع الرمادي من أداة اضطرارية إلى فراغ استراتيجي

جاء التموضع الرمادي في جوهره، استجابة اضطرارية لفجوة متنامية بين طموح الدور الإقليمي المصري وقدراته الفعلية، أكثر مما كان تعبيراً عن استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أتاح في مرحلة معينة قدراً من المرونة والمناورة، لكنه افترض وجود مساحات وسطية قابلة للمساومة والحركة بين الأقطاب المتنافسة، وقد تآكل هذا الافتراض تدريجياً تحت ضغط عوامل بنيوية متداخلة.

يبرز في هذا الصدد الانفصال المتزايد بين السياسة الخارجية والقاعدة الاقتصادية المنتِجة؛ فلم تعد السياسة الخارجية المصرية مسنودة بقدرة اقتصادية كافية لتحمل كلفة الاستقلال النسبي في القرار، ما جعل الحياد النسبي يتحول عملياً إلى قابلية متزايدة للضغط والابتزاز الناعم عبر أدوات التمويل والاستثمار والاستحواذ على الأصول الاستراتيجية.

كما تبرز إشكالية تغير طبيعة الصراع الإقليمي ذاته؛ إذ بات الإقليم يميل إلى تفكيك الدول، وخصخصة العنف، وتحويل الاستثمار والديون إلى أدوات نفوذ سياسي، بحيث لا تعود المناطق الرمادية فضاءً للمناورة، بل فراغات استراتيجية تسارع قوى أكثر حسماً وتنظيماً إلى ملئها عبر السيطرة على الموانئ والمضائق والبنى التحتية الحساسة.

ويتصل بذلك تآكل الردع الرمزي المصري؛ فرغم استفادة القاهرة تاريخياً من وزنها الرمزي ودورها التاريخي حتى في لحظات ضعف الأدوات المادية، فإن هذا الوزن يتعرض اليوم لعملية تجريف ممنهجة عبر تطبيع أدوار بديلة في البحر الأحمر، وإعادة توزيع الأدوار في السودان والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، بما يضعف مركزية مصر في ملفات كانت تمثل تقليدياً جزءاً من مجال نفوذها الحيوي. إن حصيلة هذه العوامل تؤكد أن التموضع الرمادي لم يعد أداة توازن، بل بات تعبيراً عن فراغ استراتيجي تُعاد من خلاله صياغة البيئة الإقليمية على حساب الدور المصري، في ظل انتقال موازين القوة نحو الأطراف القادرة على المبادرة واستثمار اللحظة البنيوية الجديدة.

الصراع البنيوي في الإقليم بين نموذج الدولة المركزية ونموذج التفكيك والتوظيف

يتمحور التحول الإقليمي الراهن حول صراع بنيوي بين نموذجين متعارضين لإدارة النفوذ؛ النموذج الأول هو نموذج الدولة المركزية التقليدية، الذي يفترض أن الدولة الوطنية ذات السيادة الواضحة، والمؤسسات القادرة على احتكار العنف وتنظيم المجال العام، تمثل الإطار الضروري للاستقرار والأمن الإقليمي. أما النموذج الثاني المتصاعد، فيقوم على تفكيك الكيانات الوطنية، وتوظيف الفواعل المحلية المسلحة، والسيطرة على العقد الجغرافية الحيوية كالموانئ والجزر والمضائق بوصفها أدوات نفوذ مرنة وقابلة لإعادة التوظيف ضمن ترتيبات إقليمية متغيرة.

يتجسد هذا الصراع البنيوي بوضوح في التباين المتصاعد بين قوة إقليمية مركزية صاعدة، ممثلة في المملكة العربية السعودية، وبين دولة ذات نفوذ وظيفي عابر للحدود، ممثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فليس الحديث عن فاعلين متماثلين في الطبيعة أو الأهداف، بل عن مشروع يسعى إلى إعادة بناء مركز إقليمي عبر الدولة، ومشروع آخر يعتمد التفكيك ورأس المال والعقد الجغرافية لإنتاج نفوذ غير سيادي بطبيعته.

في هذا المشهد لا يعود التقاطع المصري السعودي ضمانة تلقائية، بل يضع القاهرة في موقع بالغ الحساسية؛ إذ ينقل التنافس المتصاعد بين الرياض وأبو ظبي على قيادة الإقليم مصر من موقع الشريك المفترض إلى موقع الساحة محل المساومة، بما يفاقم الضغوط على قدرتها على الحفاظ على استقلال قرارها في قضايا تمس أمنها الحيوي المباشر.

السعودية التي تجاوزت دور الداعم المالي التقليدي، توظف في إطار رؤيتها التنموية الجديدة الحاجة إلى الممرات المائية وأمن البحر الأحمر والعمق الأفريقي كأدوات ضغط سياسية واقتصادية، تدفع القاهرة نحو تحديد تموضعها بوضوح داخل هذا الصراع البنيوي؛ وبذلك تتحول العلاقة من شراكة أمنية تقليدية إلى علاقة مشروطة بإعادة توزيع الأدوار وموازين الهيمنة الاقتصادية في الإقليم.في المقابل يفرض التمدد الإماراتي، القائم على نموذج التفكيك وإدارة العقد الجغرافية عبر الاستثمارات طويلة الأمد في الموانئ والبنى التحتية، واقعاً ضاغطاً على القرار المصري؛ فصانع القرار في القاهرة يجد نفسه أمام ضغط سعودي لإعادة هندسة النفوذ الاقتصادي، ونفوذ إماراتي متعدد الطبقات يرسخ حضوراً جيوسياسياً طويل الأمد في محيطه الحيوي. وبهذا المعنى، تتحول الجغرافيا المصرية والبيئات المتاخمة لها إلى مجال تفاوض غير معلن، تُقايض فيه الاستثمارات والمساعدات أحياناً بإعادة ضبط المواقف السياسية، بما يقلّص هامش الاستقلال الاستراتيجي ويحد من قدرة القاهرة على المناورة في صراع تمس نتائجه مباشرة عمقها الجنوبي، وحقوقها المائية، وأمن ممراتها البحرية.

السودان والبحر الأحمر – اختبار العمق الاستراتيجي ومحاور الاشتباك الإقليمي

لم تعد الحرب الدائرة في السودان صراعاً على السلطة بين نخب متنافسة داخل دولة مأزومة، بل غدت مساراً بنيوياً لإعادة تعريف الدولة نفسها، عبر تفكيك مركزها السيادي واستبدالها بنموذج المليشيا المسلحة بوصفه الفاعل السياسي–الأمني الرئيسي. هذا التحول لا يمكن فهمه بمعزل عن تنافس إقليمي ودولي على الموارد، والموانئ، والموقع الجيوسياسي للسودان بإعتباره يُمثل حلقة وصل بين القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وعمق أفريقيا. هنا لا يجري فقط إضعاف الدولة، بل إعادة إنتاج فراغ منضبط تُدار داخله السلطة بالعنف والتمويل والوكالة لا بالمؤسسات.

بالنسبة للقاهرة لا يُمثّل هذا التحول تهديداً أمنياً تقليدياً يمكن احتواؤه بإجراءات حدودية أو تنسيق عسكري، بل يشكّل اختباراً وجودياً للعمق الاستراتيجي المصري. فالسودان ليس مجرد جار جنوبي، بل ركيزة جيوسياسية لا تمتلك القاهرة بدائل عنها في أفريقيا، سواء في معادلة الأمن القومي أو في ملف مياه النيل. تفكك الدولة السودانية أو إبقاؤها في حالة ضعف مزمن، يعني عملياً فقدان شريك سيادي قادر على ضبط الموارد المائية، وإدارة الأنهار والسدود، ومنع تدويل ملف النيل عبر قوى محلية خارجة عن سلطة الدولة أو أطراف وسيطة. كما أن الحدود السائبة والعنف غير المنضبط يحولان السودان من عمق داعم إلى مصدر استنزاف دائم، بما يضعف قدرة القاهرة على المناورة الإقليمية.

في هذا السياق تكتسب إرتريا وزناً خاصاً لا بحكم قوتها البنيوية بل بفعل حساسيتها الاستراتيجية المفرطة تجاه أي ترتيبات تُعيد هندسة البحر الأحمر عبر منطق الدولة الوظيفية. تعكس تحركات الرئيس أسياس أفورقي وزياراته المتكررة للقاهرة وبورتسودان والرياض، قراءة تقوم على الخشية من تحوّل البحر الأحمر إلى فضاء مُدار بالوكلاء، حيث تُقزّم الدول الساحلية وتُستبدل سيادتها بشبكات نفوذ مالية وأمنية. ومن هنا جاءت النبرة النقدية الإرترية الصريحة تجاه الدور الإماراتي في السودان، لا بوصفه دوراً إقليمياً ندّيًا بل باعتباره تدخلًا وظيفياً يسرّع تفكيك الدولة ويعيد توزيع السيطرة البحرية عبر التمويل والميليشيات والاستحواذات طويلة الأمد.

غير أن هذا التقاطع المصري–الإرتري يصطدم بمأزق داخلي بنيوي في أسمرا. فالنظام الإرتري رغم خطابه السيادي الصلب، يعاني من انغلاق سياسي حاد وجمود اقتصادي عميق، ما يجعل مفهوم “الاستقرار” الذي يسعى إلى حمايته أقرب إلى حماية نموذج حكم مغلق منه إلى مشروع دولة مؤسسية قابلة للاستدامة. هذا التناقض بين خطاب سيادي خارجي قوي وبنية داخلية هشة، يحوّل إرتريا إلى شريك قلق: تتقاطع مصالحه مع القاهرة في تحجيم المليشيات والقوى المحلية الخارجة عن سلطة الدولة، لكنه يفتقر إلى العمق المؤسسي والاقتصادي الذي يسمح له بلعب دور طويل النفس في معادلات البحر الأحمر.

ويمتد منطق التفكيك والسيطرة غير المباشرة على طول البحر الأحمر، حيث تتحول الموانئ والجزر إلى وحدات نفوذ شبه مستقلة تُدار عبر صفقات أمنية–اقتصادية معقدة، تشارك فيها دول كبرى ودول وظيفية، وشركات أمنية عابرة للحدود. في هذا المشهد لا يعود البحر الأحمر ممراً دولياً تحكمه قواعد واضحة، بل فسيفساء من مناطق النفوذ المتداخلة.

بالنسبة لمصر، يمثل هذا التحول خطراً مركباً، فهو من جهة يُقوّض قدرتها على الحفاظ على البحر الأحمر كامتداد طبيعي لأمنها القومي، ومن جهة أخرى يهدد بإعادة تعريف قناة السويس من ورقة قوة جيوسياسية إلى مرفق وظيفي داخل منظومة أمنية أوسع لا تتحكم القاهرة بشروطها، خصوصا مع تصاعد ترتيبات بحرية جديدة تتقاطع مع الرؤية الأمنية الأمريكية–الإسرائيلية، وتُعاد صياغتها خارج الإطار المصري التقليدي.

المأزق الاقتصادي وارتهان القرار السيادي

يشكل الوضع الاقتصادي الداخلي القيد الأعمق على الحركة الاستراتيجية المصرية؛ فقد أدت الضغوط المالية والهيكلية إلى توسيع نطاق فتح قطاعات وأصول استراتيجية مثل الموانئ والخدمات اللوجستية وبعض البنى التحتية أمام استحواذات واستثمارات خارجية مقابل دعم مالي قصير الأجل أو تسويات ديون. ومع هذا التداخل بين الاقتصادي والسياسي، يتحول الاستثمار من أداة تنمية إلى أداة تأثير مباشر في القرار الوطني، بما يقوض مفهوم الأمن القومي بوصفه تعبيراً عن سيادة مستقلة على الموارد والقرار.

في هذا السياق يصبح القرار الاستراتيجي مرتهناً لمعادلة الحاجة المالية والإلحاح الاقتصادي، وتتقلص قدرة القاهرة على تبني سياسات خارجية مستقلة أو اتخاذ مواقف حاسمة في ملفات تمس أمنها الحيوي المباشر خوفاً من انعكاسات ذلك على تدفقات التمويل، أو شروط الدائنين، أو استمرارية الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات حساسة.

التهديدات المركبة في مثلث القوى الإقليمية

يتضاعف مستوى التهديد الذي تواجهه مصر نتيجة التكامل الوظيفي بين ثلاثة أطراف فاعلة تشمل الإمارات وإثيوبيا وإسرائيل؛ إذ توفر الإمارات أدوات التمويل وإدارة العقد الجغرافية عبر الاستثمارات في الموانئ والبنى التحتية، فيما توظف إثيوبيا الجغرافيا والضغط المائي والخطاب التوسعي، بينما تضيف إسرائيل البعد الأمني والتكنولوجي وإعادة هندسة التوازنات الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

في ملف مياه النيل، منحت العلاقات الوثيقة بين أبوظبي وأديس أبابا الأخيرة غطاءً سياسياً ومالياً مكّنها من المضي في سياسات أحادية، لاسيما في مشروع سد النهضة مع هامش أوسع لتجاهل المخاوف المصرية بشأن الأمن المائي والتدفقات التاريخية للنهر. ويتقاطع ذلك مع تصاعد الخطاب الإثيوبي حول الحق في الوصول إلى البحر، في ظل تمدد النفوذ الإماراتي في موانئ القرن الأفريقي والساحل المتاخم للبحر الأحمر وخليج عدن.

أما البعد الإسرائيلي، فقد تجاوز التطبيع السياسي ليشمل تنسيقاً أمنياً وعسكرياً متنامياً في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وممرات التجارة البحرية، بما يعني أن جزءاً من الفضاء الجنوبي والبحري المصري بات يُدار ضمن أطر لا تعكس أولويات القاهرة، بل قد تتقاطع أحياناً مع مصالحها المباشرة، سواء في ملف غزة أو أمن قناة السويس أو ترتيبات الأمن البحري الأوسع.

وتشير التحليلات إلى أن إسرائيل تنظر إلى أي تقارب مصري سعودي استراتيجي يتجاوز التنسيق الظرفي إلى شراكة بنيوية، تسيطر على ضفتي البحر الأحمر وتمتلك قراراً سياسياً مستقلاً، بوصفه تهديداً مباشراً لنظرية الأمن المطلق التي تقوم عليها عقيدتها الأمنية؛ ومن ثم يُرجح أن تسعى إلى احتواء هذا الاحتمال عبر أدوات متعددة، منها الضغط في ملفات التسليح النوعي، أو تشجيع أطراف إقليمية أخرى على رفع منسوب التوتر في ملفات المياه والحدود البحرية. الخطر الحقيقي هنا يكمن في تكامل أدوار هذه الأطراف بما يفرض على مصر ضغطاً متعدد الاتجاهات مائياً وبحرياً واقتصادياً وأمنياً من دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة، الأمر الذي يرهق قدرات القاهرة على الحفاظ على تماسك استراتيجيتها الإقليمية.

الخيارات الاستراتيجية وسيناريوهات الدور المصري المستقبلي

تؤكد المعطيات الراهنة أن مصر لا تواجه أزمة عابرة أو ضغوطًا ظرفية، بل تواجه مفترق طرق استراتيجي حاسم يُحدد شكل دورها الإقليمي لعقد قادم. التفاعلات في السودان، البحر الأحمر، وملف مياه النيل، إلى جانب الضغوط المتصاعدة من قوى وظيفية مثل الإمارات وتداخل المصالح الإقليمية مع السعودية وإثيوبيا وإسرائيل، تخلق بيئة ضغط مركّبة تفرض على القاهرة اختيار مسار واضح يعكس أولوياتها السيادية والأمنية

المسار الأول: التموضع الرمادي سيناريو التآكل البطيء

في هذا السيناريو، تستمر القاهرة في إدارة الأزمات بصورة دفاعية، مع محاولة الموازنة بين الضغوط السعودية والتمدد الإماراتي، والاكتفاء بردود فعل محسوبة تجاه التحركات الإثيوبية والإسرائيلية. تظل الاعتبارات الاقتصادية محددًا أساسيًا للقرار الوطني، ما يحد من هامش المناورة، ويؤدي إلى استمرار تفكك السودان، تعميق خصخصة البحر الأحمر، وتآكل القدرة التفاوضية في ملف النيل. هنا يتحول الدور المصري إلى مجرد رد فعل، وهو ما يجعل بيئة المنطقة أكثر عرضة لاستمرار منطق تفكيك الدول والميليشيات.

المسار الثاني: التبعية أو الالتحاق القسري بمحور مهيمن

هذا المسار يعني حسم الموقف المصري باتجاه محور إقليمي صاعد نتيجة الضغوط الاقتصادية أو الاستراتيجية، فتتحول القاهرة من فاعل مستقل إلى شريك وظيفي ضمن منظومة نفوذ يحدد فيها المحور الأولويات الأمنية والاقتصادية، ويُفرغ الدور المصري من مضمونه التاريخي ويعزز منطق الدولة الوظيفية. في هذا الإطار، تصبح أي استثمارات أو تحالفات خارجية أدوات ضغط على القرار الوطني، فيما يتزايد خطر تجاهل القاهرة لثوابت الأمن القومي، بما في ذلك حماية السودان والبحر الأحمر وملف المياه.

المسار الثالث: الاستعادة الاستباقية – إعادة هندسة الدور المصري

يمثل هذا السيناريو الخيار الأكثر طموحًا واستراتيجية، ويقوم على الانتقال الواعي من إدارة المخاطر إلى هندسة البيئة الإقليمية. يفرض هذا المسار على مصر استعادة زمام المبادرة عبر فك الارتباط بين الحاجة الاقتصادية والقرار السيادي، وبناء شراكات متوازنة مع القوى التي تتبنى مفهوم الدولة المركزية، وعلى رأسها السعودية، دون تبعية أو خضوع. كما يشمل التعامل مع السودان بوصفه امتدادًا للعمق الاستراتيجي المصري ودعم سلطة مركزية قادرة على ضبط الموارد المائية، وإدارة الأمن الإقليمي بشكل مستقل.

ويكتسب هذا المسار قوة إضافية عند دمج تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الشرطة (24 يناير)، التي تضمنت رفضًا قاطعًا لتقسيم الدول وإنشاء ميليشيات موازية للجيوش الوطنية، وتحذيرًا من أي تدخل مباشر أو غير مباشر يمس الأمن القومي المصري. هذه التصريحات تعكس نهجًا استباقيًا واضحًا يوجّه رسالة قوية لدولة الإمارات بأن أي دعم لتفكيك الدول أو نشر الميليشيات في السودان أو البحر الأحمر سيُقابَل بسياسة مصرية حاسمة، كما تُرسل إشارات واضحة إلى إسرائيل حول حدود تحرك القاهرة الاستراتيجي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

يمكن اعتبار تصريحات السيسي المرتكز العملي للمسار الثالث، حيث لا يقتصر على التخطيط النظري، بل يترجم المبادئ السيادية إلى خطوط حمراء سياسية واستراتيجية، مع الالتزام باستعادة المبادرة المصرية على الأرض، سواء في حماية السودان، ضمان أمن النيل، أو منع تحويل البحر الأحمر إلى فسيفساء نفوذ خارج السيطرة المصرية.

خاتمة استشرافية: بين الغياب الاستراتيجي والاستعادة الوجودية

لا تقف مصر أمام خيارات مفتوحة متعددة، بل أمام مفترق طرق حاسم يضيق بسرعة مذهلة في إقليم يُعاد صياغته جذرياً على أسس ما بعد الدولة الوطنية، حيث يتسارع تفكيك المركزيات السيادية لصالح شبكات نفوذ غير سيادية تعتمد الاستحواذ والخصخصة، والتجزئة كأدوات هيمنة بنيوية. كل تأخير في حسم التموضع الاستراتيجي، وكل استمرار في نمط إدارة الأزمات الدفاعية بدلاً من إعادة تعريف الدور الفعال، لا يُقرب الدولة المصرية فحسب من سيناريوهات التآكل التدريجي أو التبعية القسرية، بل يعزز أيضاً من خطر تحولها إلى كيان كبير الحجم لكنه هامشي التأثير، تُدار بيئته الجيوسياسية من خارج حدوده، وتُعاد هندسة مصالحه الحيوية – من مياه النيل إلى أمن البحر الأحمر – وفق أجندات أطراف أكثر حسماً وتنظيماً.

في هذا السياق المتسارع لا يكفي أن تكون مصر حاضرة كشاهد تاريخي على تحولات الإقليم، بل يتعين عليها أن تكون مهندسة فاعلة في رسم قواعد النظام الإقليمي الجديد، مستندة إلى استعادة مبادرتها الاستباقية وفك الارتباط الخانق بين الحاجات الاقتصادية والقرارات السيادية. إن الرهان هنا ليس مجرد تنافس على النفوذ أو المكانة الرمزية، بل هو رهان وجودي يحدد ما إذا كانت مصر ستظل عموداً مركزياً في بنية الإقليم، قادرة على حماية عمقها الجنوبي وأمن ممراتها البحرية، وحقوقها المائية، أم ستتحول تدريجياً إلى ساحة لصراعات أخرى، تُدفع ثمن تفكيكها بالضعف الداخلي والعزلة الخارجية. الوقت ليس حليفاً؛ فالانتقال إلى مسار الاستعادة الوجودية يتطلب إرادة سياسية حاسمة، تعيد تعريف الأمن القومي كمشروع بناء لا كإدارة أزمات، وتستلهم من تصريحات القيادة السياسية خطوطاً حمراء غير قابلة للمساومة، لتعيد لمصر دورها كفاعل يشكل المستقبل لا يتلقاه.

لا تعليق